Experiencing Assessment in the Classroom: A Study in a Lower Secondary School in the Province of Varese (Italy)

La valutazione vissuta fra i banchi di scuola: Studio in una scuola secondaria di primo grado nella provincia di Varese

Katia Montalbetti

Università Cattolica del Sacro Cuore – katia.montalbetti@unicatt.it

https://orcid.org/0000-0001-5758-0091

ABSTRACT

There is a close link between school well-being and the assessment experience in the classroom. Students pay particular attention to what their teachers say about assessment, but they also have the opportunity to verify in the field, directly, how the declared principles are (or not) translated into actions. If assessment can represent a powerful resource for promoting quality educational experiences and generating significant learning, it becomes decisive to empirically explore the evaluation situations experienced by students in their daily school lives. The research suits this purpose and it fits into the Student Voice perspective by recognizing students as authoritative interlocutors with a “unique” point of view. Due to its origin, the transferability of the study can be found in the method and the process rather than in the results which have local validity. At the practical level, the students’ assessment experience shows more lights than shadows where the outcome is integrated with the process. However, this is not a sugar-coated vision as there are also references to failures and failures. Taken as a whole, the data suggest future working paths at a local level and provide interesting ideas for enriching the scientific debate by problematizing some central issues.

Vi è uno stretto legame fra il benessere scolastico e l’esperienza della valutazione vissuta fra i banchi. Gli studenti prestano particolare attenzione a ciò che i loro docenti dicono a proposito della valutazione ma hanno anche la possibilità di verificare sul campo, in presa diretta, come i principii dichiarati sono (o meno) tradotti in azioni. Se la valutazione può rappresentare una potente risorsa per promuovere esperienze educative di qualità e generare apprendimenti significativi diventa dirimente esplorare in modo empirico le situazioni valutative vissute dagli studenti nella loro quotidianità. La ricerca descritta nel contributo risponde a tale finalità e si inserisce nella prospettiva della Student Voice riconoscendo gli studenti come interlocutori autorevoli con un punto di vista “unico”. In ragione della sua origine, la trasferibilità dello studio va ricercata nel metodo e nel processo piuttosto che nei risultati che mantengono una validità locale. Sul piano esperienziale, emerge un vissuto valutativo fatto più di luci che di ombre nel quale la dimensione di esito è saldata con quella di processo; non si tratta tuttavia di una visione edulcorata poiché trovano spazio anche riferimenti a fallimenti e insuccessi. Nel loro complesso i dati suggeriscono piste di lavoro a livello locale e forniscono spunti interessanti per arricchire il dibattito scientifico sul tema problematizzando alcune questioni.

KEYWORDS

Assessment, Well-being, School, Research, Questionnaire

Valutazione, Benessere, Scuola, Ricerca, Questionario

CONFLICTS OF INTEREST

The Author declares no conflicts of interest

RECEIVED

November 29, 2024

ACCEPTED

December 5, 2024

PUBLISHED

December 31, 2024

1. Introduzione

La qualità dell’esperienza scolastica dipende da una molteplicità di fattori; il costrutto stesso di qualità è multidimensionale e dinamico ed include elementi per così dire oggettivi, legati cioè a determinate condizioni strutturali e di funzionamento del contesto (ad esempio composizione della classe, la numerosità, la preparazione degli insegnanti, il turn over ecc.) ed elementi soggettivi, connessi con il modo di interpretare e dare significato agli eventi da parte del singolo. Se restringiamo lo sguardo, è innegabile che la qualità dell’esperienza degli studenti e delle studentesse risenta fortemente, nel bene e nel male, di come approcciano e sperimentano la valutazione nelle sue diverse declinazioni; in tal senso, vi è uno stretto legame fra il benessere scolastico (Camodeca & Gelati, 2024) e i vissuti legati alle situazioni valutative. Secondo una recente ricerca (IARD, 2024) nonostante il 60% dei ragazzi pensi di essere stato valutato in modo corretto, resta una grande parte (dal 34% al 43%) che dichiara di sentirsi sottovalutato. Questo dato critico si riflette negativamente sul rapporto con i docenti nei quali quasi la metà degli studenti dice di avere “poca fiducia”. Occuparsi e riflettere sulla valutazione diventa essenziale per contenere derive negative che minano le fondamenta su cui poggia qualunque relazione educativa. Di conseguenza indagare sul piano empirico i processi valutativi vissuti all’interno dei contesti scolastici reali non riguarda soltanto quanti, per interesse scientifico si occupano di questioni docimologiche, ma risponde ad una preoccupazione autenticamente educativa.

2. Quadro teorico

La letteratura converge nel riconoscere che i modi attraverso i quali i docenti valutano orientano le strategie di studio e promuovono un certo tipo di apprendimento (Earl, 2013; Galliani & Notti, 2014; Huba & Freed, 2000; Nicol & Macfarlane‐Dick, 2006; Montalbetti, 2018; Grion, Serbati & Cecchinato, 2022; Sambell, McDowell & Montgomery, 2017). Strategie valutative schiacciate sull’accertamento di contenuti e conoscenze spesso inducono un apprendimento di superficie che rischia di essere poco durevole e poco significativo. Al contrario, pratiche valutative che fanno leva sul coinvolgimento attivo degli studenti mettendoli nelle condizioni di dimostrare ciò che sanno fare con ciò che hanno imparato facilitano la rielaborazione critica, l’appropriazione delle conoscenze e lo sviluppo di competenze che restano poi patrimonio del singolo e della comunità cui appartiene. Ad influire sulla qualità degli apprendimenti non sono solo le strategie, ad esempio la tipologia di prova, ma anche il modo attraverso cui le scelte valutative del docente vengono spiegate (pre assessment effect) unitamente alle modalità adottate per dare conto degli esiti raggiunti (gestione del feedback). Non solo, il raggio di influsso della valutazione oltrepassa i confini dell’apprendimento generando un effetto sulla qualità complessiva dell’esperienza educativa e formativa. A tal proposito, Sambell e McDowell (1998) osservano che le strategie di valutazione sono tra i fattori che più incidono sulla costruzione del curriculum nascosto il cui influsso risulta più potente del curriculum formalmente dichiarato dalle istituzioni educative.

L’insegnante attraverso le sue scelte valutative veicola un messaggio circa il modello di insegnamento che adotta e la concezione di apprendimento alla quale aderisce. Pratiche valutative centrate sulla riproduzione confliggono con un’idea di apprendimento inteso come processo di co-costruzione che coinvolge in modo attivo lo studente; allo stesso modo pratiche valutative schiacciate sull’attribuzione di un voto accentuano la competitività e riducono il potenziale formativo. Gli studenti prestano particolare attenzione a ciò che i loro docenti dicono a proposito della valutazione ma hanno anche la possibilità di verificare sul campo, in presa diretta, come i principii dichiarati sono (o meno) tradotti in azioni. Attraverso le situazioni vissute a scuola costoro costruiscono nel tempo una propria idea di valutazione che molto spesso li accompagnerà ben oltre i confini del percorso scolastico. In tal senso, come osservato altrove (Montalbetti, 2022), una cattiva gestione della valutazione rischia di generare effetti negativi non solo a breve termine, sui piani dell’apprendimento e del benessere scolastico, ma anche durevole a medio e lungo termine.

Mentre la ricerca educativa sia a livello nazionale che internazionale (Boud & Soler, 2016) riconosce un legame stretto tra valutazione, apprendimento e agency, nelle situazioni reali spesso la valutazione è, e continua ad essere percepita e vissuta, come un momento conclusivo di un percorso, gestito quasi esclusivamente dagli insegnanti, dove spesso la verifica di conoscenze e abilità viene confusa con la valutazione della persona. Eppure, con riferimento specifico al nostro Paese, i documenti normativi veicolano un significato di valutazione ampio e legato all’apprendimento come processo, più che come mero risultato.

Se quindi da un lato è ormai chiaro che la valutazione sia una potente risorsa per promuovere esperienze educative di qualità e generare apprendimenti significativi, dall’altro non si può non costatare la presenza episodica e a macchia di leopardo di pratiche realmente ispirate a tali principii; va quindi approfondita la conoscenza empirica delle diverse situazioni locali esplorando le esperienze valutative vissute dagli studenti nella loro quotidianità per contribuire a “passare dalla teoria alla pratica” nella prospettiva di una valutazione che sia pienamente educativa (Corsini, 2023).

3. La ricerca

Già si è detto circa le ragioni che motivano e rendono urgente indagare sul piano empirico l’esperienza valutativa vissuta fra i banchi. A livello operativo, un primo tentativo di percorrere tale direzione di lavoro è stato avviato all’interno di uno specifico contesto scolastico, la Scuola Secondaria di Primo Grado “Paolo VI” di Tradate, valorizzando rapporti di collaborazione già in essere (Montalbetti, 2023). Tale scelta è stata dettata da due principali motivazioni: raccogliere dati su una popolazione scolastica uniforme e tendenzialmente disponibile (finalità conoscitiva) e offrire un riscontro utile alla comunità docente e alla dirigenza da tempo impegnata nell’innalzamento della qualità dell’esperienza offerta agli studenti (finalità trasformativa).

Come anticipato, questa specifica azione di ricerca si inserisce in un contesto di per sé favorevole e aperto all’innovazione; nella scuola, infatti, sono già attive diverse sperimentazioni (es., Avanguardie Educative a partire dal 2017; cfr. INDIRE, 2018) e vi sono inoltre margini di flessibilità più ampi in quanto istituto paritario (ad es. avere un educatore nel collegio docenti, un diverso tempo scuola, ecc.). In tal senso, come si avrà modo di osservare più avanti, la ricerca avviata non ha la pretesa di generalizzare gli esiti ma di porsi come esperienza pilota da riproporre in altri contesti; la trasferibilità va perciò ricercata nel metodo e nel processo piuttosto che nei risultati che mantengono una validità locale.

Due domande hanno guidato la rilevazione sul campo[1]:

1) Quale rappresentazione della valutazione hanno i ragazzi/e frequentanti l’istituto?

2) Di quale valutazione fanno esperienza nella loro quotidianità?

Lo studio si inserisce nella prospettiva di ricerca nota come Student Voice (Grion & Cook Sather, 2013; Rudduck, & Flutter, 2004) la quale riconosce gli studenti come interlocutori autorevoli che esprimono punti di vista “unici” rispetto a ciò che accade davvero in classe; rappresentano dunque fonti informative preziose che, se correttamente interrogate, possono offrire informazioni utili e puntuali non solo per conoscere dall’interno ciò che accade ma anche per migliorare le pratiche didattiche.

Per rilevare i dati è stato costruito un breve questionario implementato on line, costituito prevalentemente da domande aperte e rivolto all’intera popolazione scolastica del triennio (N = 250).

Lo strumento è articolato in tre aree principali:

1. profilatura del target;

2. rappresentazioni della valutazione;

3. esperienza della valutazione.

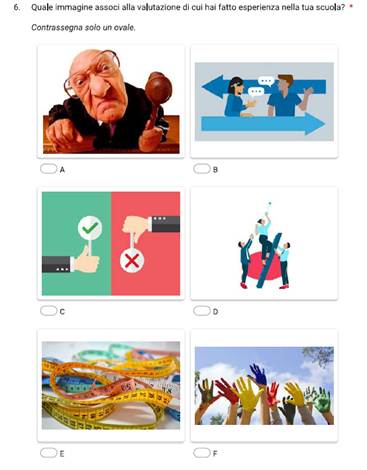

Più nello specifico, dopo gli item iniziali volti a ricostruire il profilo dello studente (genere, classe, sezione), sono poste due domande aperte finalizzate a rilevare, dal punto di vista dei ragazzi/e, le motivazioni per le quali si valuta (perché si valuta a scuola?) e le loro percezione di utilità (quando la valutazione è utile per te?). Nella terza parte, invece, è approfondita la dimensione esperienziale chiedendo agli studenti di selezionare, motivando la scelta, un’immagine – fra quelle proposte – per sintetizzare l’esperienza valutativa complessiva vissuta nella scuola. Ciascuna immagine presenta, talvolta in modo caricaturale, una dimensione/caratteristica del processo valutativo così da rilevare – attraverso una sola scelta – quali aspetti sono maggiormente presenti nelle rappresentazioni dei rispondenti (Figura 1).

Figura 1. Immagini della valutazione.

Lo strumento si conclude con la richiesta di narrare un episodio positivo e un episodio negativo vissuto all’interno della scuola; per guidare la descrizione degli episodi sono messi a disposizione alcuni micro-interrogativi lasciando però agli studenti la possibilità di seguire o meno la traccia.

Figura 2. Episodi valutativi.

Il questionario è stato somministrato a scuola nello stesso giorno (22 Febbraio 2023) a tutti gli studenti del triennio al fine di evitare contaminazioni.

Rispetto all’analisi si è proceduto integrando procedure quantitative e qualitative avvalendosi sia di analisi carta matita e sia di analisi assistita da software. Per i campi strutturati è stata condotta una analisi descrittiva (SPSS v29) verificando, laddove utile, la presenza di eventuali differenze significative. Le risposte alle domande aperte sono state analizzate attraverso una procedura carta-matita da parte di due ricercatori.

4. Risultati: Presentazione dei dati

Dopo aver descritto le principali caratteristiche dei rispondenti, sono riportati i dati relativi alla dimensione esperienziale. I dati strutturati sono restituiti attraverso l’impiego di tabelle e grafici mentre le domande aperte sono organizzate in categorie tematiche, integrate, laddove giudicato opportuno, con stralci tratti direttamente dai testi prodotti dai ragazzi/e.

4.1. Profilo

Hanno compilato il questionario 250 studenti. Rispetto alle variabili descrittive (genere, classe, sezione), il gruppo dei rispondenti si divide quasi a metà fra maschi (n = 130 = 52%) e femmine (n = 120 = 48%); le classi del triennio sono quasi equamente rappresentate (I = 71 = 28,4%, II = 87 = 34,8%, III = 92 = 36,8%) e per ciascuna annualità le diverse sezioni sono presenti in egual misura.

4.2. Immagine evocativa

Come emerge dalla Tabella 1, sul piano complessivo, le preferenze si distribuiscono sull’intera gamma di immagini, segno che tutte in qualche modo sono state giudicate pertinenti. Risaltano però in modo netto due valori modali in corrispondenza delle modalità D e C sulle quali converge il 66% dei rispondenti. Per motivare l’opzione D gli studenti utilizzano parole quali “cammino”, “crescita”, “miglioramento”, “progresso” descrivendo un’esperienza nella quale la valutazione è vissuta come leva di sviluppo e come risorsa per il proprio percorso formativo; ciò non induce a disconoscere i passi falsi e le cadute bensì a considerare tali momenti come fisiologici e necessari in un’ottica di crescita. L’immagine C, che raccoglie un terzo delle scelte (31,6%), è associata in maniera unanime ad una esperienza valutativa caratterizzata dalla compresenza di vissuti di positività e negatività, ricondotti soprattutto alla variabilità di esito.

Seppur con percentuali molto più contenute anche le motivazioni associate alla scelta delle altre immagini forniscono informazioni interessanti. L’opzione E (6,8%) è dovuta alla presenza, giudicata da alcuni eccessiva, di misurazioni quantitative che spesso non permettono di cogliere le specificità e le peculiarità di ciascuno; la valutazione in tal senso fatica a raggiungere la dimensione profonda e si ferma a quella di superficie inducendo gli studenti a “sentirsi misurati solo per le proprie abilità”. L’immagine A (4,8%) restituisce un vissuto valutativo contraddistinto da ansia e talvolta da paura; si tratta di emozioni che spesso rischiano di avere un impatto negativo anche sul piano del rendimento “perché quando ti senti giudicato vai in confusione e rischi di fare peggio”.

Le ultime due opzioni, seppur con sfumature diverse, riconoscono la centralità della dimensione relazionale; l’immagine F (4,0%) è scelta per sottolineare la dimensione collettiva e di appartenenza ad una famiglia “perché impariamo tutti insieme” e “se qualcuno prende una brutta valutazione ci saranno gli altri a tirarlo su di morale” mentre l’immagine B (14,0%) dà conto di un’esperienza valutativa dialogica vissuta in termini positivi all’interno del rapporto docente-studente nel quale “c’è scambio di informazioni” e “ci confrontiamo per capire meglio”.

|

Rif. |

Img |

N |

% |

|

A |

|

12 |

4,8% |

|

B |

|

35 |

14,0% |

|

C |

|

79 |

31,6% |

|

D |

|

86 |

34,4% |

|

E |

|

17 |

6,8% |

|

F |

|

10 |

4,0% |

|

Altro |

|

11 |

4,4% |

Tabella 1. Immagini della valutazione.

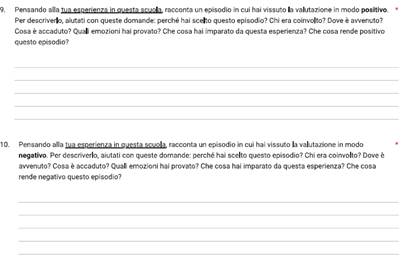

Osservando la distribuzione delle risposte per classe di appartenenza non si rilevano scostamenti statisticamente significativi (esecuzione del test esatto di Fisher in presenza di celle con numerosità inferiore a 5) anche se si intravedono alcune tendenze: la modalità D tende a decrescere con il passare degli anni, le immagini A e B seguono invece un andamento inverso seppur con proporzioni diverse; da ultimo, le variabili C e F hanno un andamento irregolare.

Figura 3. Immagini per classe.

4.3. Episodi

La descrizione dell’esperienza valutativa vissuta all’interno dell’istituto è arricchita dal racconto di episodi significativi; i testi sono stati analizzati separatamente in modo da far emergere linee e tendenze riferite sia al polo negativo sia a quello positivo (a valle di una prima lettura del materiale si è proceduto ad eliminare i testi considerati non pertinenti). Due ricercatori indipendenti hanno condotto un’analisi tematica manuale (Pagani, 2020); a valle di questo lavoro preliminare i due sistemi di categorie sono stati resi oggetto di confronto in modo da ottenere un sistema condiviso. Benché alcune categorie fossero preesistenti poiché derivate dal quadro teorico-concettuale di riferimento, il sistema nel suo complesso può considerarsi aperto poiché esito di un processo di lavoro dinamico e ricorsivo: le categorie sono state costruite e ricostruite in progress tenendo conto di ciò che via via emergeva dai testi.

Nella presentazione si è scelto di restituire separatamente i dati relativi al sotto corpus considerato (positivo vs negativo). Nella discussione dei risultati sono sviluppate alcune considerazioni complessive movendo dalla problematizzazione dell’intero corpus.

4.3.1. Episodi negativi

Hanno compilato il campo tutti i rispondenti; dei 250 testi, 242 sono stati considerati validi ai fini dell’analisi. Va in prima battuta rilevato l’impiego di un linguaggio forte ed evocativo, ricco di termini ad alta intensità emotiva.

A livello descrittivo, emerge una grande eterogeneità di situazioni valutative cui gli studenti fanno riferimento. Gli episodi sono distribuiti lungo l’asse temporale: accanto a situazioni molto vicine (ieri) ve ne sono altre situate in un passato anche piuttosto remoto (due anni fa). Rispetto agli attori, il protagonista dell’episodio è nella quasi totalità dei casi colui/colei che narra anche se non di rado la chiave di lettura negativa è strettamente connessa con la presenza di altre figure: docente, genitori, compagni. Ciò che rende negativo l’episodio riguarda diversi momenti: alcune volte la negatività accompagna lo stato d’animo che precede, altre volte si manifesta nel vivo nell’azione, altre ancora giunge a valle ed è riferita ad un momento ex post. La cifra negativa è distribuita nelle diverse fasi del processo valutativo: la progettazione, con particolare riguardo a tempi, condizioni e criteri scelti e comunicati dai docenti, l’implementazione connessa con lo stile di gestione e con il clima valutativo e la fase di restituzione legata alla cura e all’atteggiamento assunti nella comunicazione degli esiti. Anche gli stati d’animo negativi si differenziano nell’arco temporale: l’ansia prevale nelle fasi antecedenti, il panico entra in gioco nel vivo dell’azione, soprattutto di fronte ad un imprevisto, mentre delusione e vergogna compaiono nella fase post. Quando il risvolto negativo è riferito agli esiti, nella quasi totalità dei casi, è affiancato da una assunzione di responsabilità e dalla consapevolezza che dietro ad un insuccesso può farsi strada anche la possibilità di un riscatto. Molto rare sono le descrizioni nelle quali la negatività è ricondotta in modo esclusivo o prevalente alle condotte dei docenti o ai comportamenti dei compagni.

Più nello specifico, è possibile organizzare il corpus all’interno di sette (7) categorie. In un primo gruppo di racconti (categoria 1) “negativo” è sinonimo di “voto insufficiente”; si tratta, come è possibile osservare in Tabella 2, della chiave di lettura più frequente nella quale l’insuccesso è inteso come “non aver raggiunto la soglia di accettabilità”.

A questa prima e diffusa modalità interpretativa, se ne accostano altre che danno conto di un’interpretazione molto più ampia e sfumata dell’insuccesso. Nella categoria 2 la negatività è declinata come esito non commisurato all’impegno profuso nonostante la soglia della sufficienza sia raggiunta. Sono inclusi nella categoria 3 gli episodi nei quali il vissuto negativo origina da una non corrispondenza fra il risultato e le aspettative sia personali, sia (molto spesso) genitoriali, sia (alcune volte) dei professori. Vi sono poi alcuni studenti (categoria 4) ove la negatività è associata alle conseguenze e agli effetti che ne derivano: non è il voto in sé a generare un vissuto negativo quanto, ad esempio, le “sgridate dei genitori”, “le punizioni”, “le prese in giro dei compagni”. Il sistema di categorie emergenti è completato da altre due fattispecie, meno frequenti ma comunque significative. Nella categoria 5 gli episodi fanno riferimento alla dimensione della competizione: ciò che rende negativo non è l’esito in sé ma aver perso la competizione con i compagni, “essere stati sorpassati”; a tal proposito, frequente è il riferimento a vissuti di disagio nel momento in cui i genitori fanno paragoni con gli amici oppure quando i docenti mettono a confronto con compagni che hanno avuto una performance migliore. La categoria 6 include episodi negativi legati alla frustrazione di non aver compreso le motivazioni dell’insuccesso e dunque di non sapere cosa fare per migliorare. Raro (cat. 7), è il riferimento esplicito a comportamenti ingiusti adottati dai docenti e/o ad atteggiamenti di non equità etichettati come “preferenze”.

|

Frequenza (N = 248)* |

Stralci esemplificativi |

|

|

Categoria 1 – Insufficienza |

60 |

“L’episodio è negativo perché non sono riuscito ad arrivare alla sufficienza” |

|

Categoria 2 – Impegno |

51 |

“Sempre nella verifica di storia ho preso 6, io ci sono rimasta male perché dall’impegno mi meritavo di più” |

|

Categoria 3 – Aspettative |

50 |

“I miei genitori non l’hanno presa bene e ci sono rimasti male” “Ho deluso molto i miei genitori, anche se in primis ho deluso me stesso” |

|

Categoria 4 – Conseguenze |

30 |

“Non mi hanno fatto uscire e mi hanno ritirato il telefono” |

|

27 |

“Ero triste perché sapevo che mia mamma mi avrebbe chiesto come era andata la mia amica .. e lei era andata bene” |

|

|

Categoria 6 – Frustrazione |

20 |

“Non è il brutto voto ma è il fatto che non ho capito e quindi non sapevo cosa fare la prossima volta” |

|

Categoria 7 – Preferenze |

10 |

“Il voto non era basso ma l’insegnante ha dato di più alla mia compagna perché le sta più simpatica” |

Tabella 2. Episodi negativi (stralcio). *Il totale è superiore a 242 perché alcune risposte sono state inserite in più di una categoria.

4.3.2. Episodi positivi

Hanno compilato il campo tutti i rispondenti; dei 250 testi, 245 sono stati considerati validi ai fini dell’analisi.

Sul piano complessivo, in maniera speculare a quanto osservato per gli episodi negativi, la maggior parte dei ragazzi/e associa il vissuto positivo ad un buon voto; sembra emergere, almeno a prima vista, una equazione fra esperienza valutativa positiva e prestazione brillante. In realtà, leggendo fra le righe, è possibile cogliere una chiave interpretativa più profonda, complessa e meno scontata: il voto positivo è considerato dalla quasi totalità dei rispondenti una condizione necessaria ma non sufficiente. In altri termini, l’esito è messo in relazione a diverse variabili che giocano un ruolo fondamentale nell’interpretazione fornita: ad esempio lo sforzo messo in campo, l’attitudine alla materia, il progresso nel tempo. Sebbene quindi il voto resti il fattore modale negli episodi, i ragazzi/e prendono le distanze da una lettura lineare (quasi banale) dimostrando di saldare la dimensione di prodotto con quella di processo e chiamando in causa variabili sia personali sia di contesto.

In merito all’accezione di “voto positivo” occorre fare un’ulteriore precisazione: nella maggioranza dei casi il voto è tale quando è in linea o addirittura supera le aspettative del ragazzo, dei genitori ma anche dei professori. Leggendo i racconti si ha ogni tanto l’impressione che per i ragazzi con un buono o ottimo rendimento qualsiasi distanza dalla perfezione, anche se piccola, riesca a togliere positività all’episodio. L’obbligo di riuscire e di riuscire sempre al meglio emerge fra le righe.

Dalla lettura del corpus si ricava altresì un secondo elemento particolarmente presente: si tratta del ruolo/comportamento del docente; anche di fronte ad un esito non brillante le modalità di gestire e di intervenire da parte di costui influiscono in modo determinante sul vissuto: ecco allora che un voto non soddisfacente può trasformarsi in una occasione di riflessione e di maturazione se il ragazzo/a trova nell’insegnante una guida e un indirizzo.

Rispetto agli attori chiamati in causa negli episodi, oltre ovviamente al protagonista e ai docenti, anche i genitori sono spesso evocati: un’esperienza valutativa è positiva perché soddisfa le aspettative dei genitori e genera gratificazione. In alcuni casi sembra che le attese della famiglia prevalgano su quelle dello studente che è contento/a più per i genitori che per se stesso.

Un’altra caratteristica ricorrente che contribuisce a rendere positivo l’episodio è essere “inaspettato”; la convinzione – poi smentita dai fatti – di aver avuto una brutta performance a fronte invece di un esito positivo accentua la piacevolezza e la gratificazione.

Non vanno trascurati gli episodi nei quali la dimensione positiva non è connessa con l’esito ma con il messaggio fornito dall’esperienza; un risultato negativo o al di sotto delle aspettative può anche spronare a studiare con maggior costanza, non abbattersi, capire cu cosa migliorare, imparare a gestire i vissuti di ansia e panico.

Più nello specifico, è possibile organizzare il corpus all’interno di cinque (5) categorie (Tabella 3). Alla categoria 1 appartengono gli episodi nei quali il risvolto positivo rimanda ad un esito/voto alto; si tratta, come osservato, probabilmente della lettura più diffusa e più scontata. Meno frequenti ma altrettanto importanti sono interpretazioni più sfumate che vanno dal considerare un esito positivo solo se frutto di un reale impegno (categoria 2) oppure dall’essere riusciti a soddisfare le attese dei genitori (categoria 3). Con riferimento specifico agli episodi nei quali è esplicito il riferimento al voto è possibile rintracciare un’altra - meno scontata – interpretazione (categoria 4): il voto, a volte anche negativo, può assumere una connotazione positiva per il messaggio di cambiamento che veicola (ho capito che dovevo cambiare approccio), per il rinforzo che fornisce (ce la devo mettere tutta), per l’orientamento che offre (ho capito in che direzione andare). Confluiscono nell’ultima categoria (categoria 5) gli episodi nei quali non vi è un esplicito riferimento all’esito bensì a come viene comunicato: in questo caso il riferimento è al comportamento del docente che “non vuole mortificarti ma aiutarti a capire e fare meglio”, che “ti vuole far capire che non sei solo un voto perché tu vali di più”.

|

Categoria |

Frequenza (N 260) |

Stralci esemplificativi |

|

Categoria 1 – Voto brillante |

85 |

“L’ episodio che ho scelto é quando ho preso dieci nell’ interrogazione di Storia, mi sono sentita fiera di me perché ho ottenuto un buon risultato” |

|

Categoria 2 – Esito meritato |

72 |

“Ricordo meglio questo voto rispetto a dei dieci o nove in altre materie perché la grammatica è una delle materie che mi piacciono di meno. Quando ho visto la verifica ero molto fiero di me stesso perché ho capito che non mi devo lasciare scoraggiare dalle materie che mi piacciono meno” “Io ero molto felice per l’impegno messo e per il risultato finale. Ho scelto questo episodio perché per me è stato fondamentale per impegnarmi sempre di più in quello che faccio e non scoraggiarmi nelle prime difficoltà” |

|

Categoria 3 – Gratificazione genitori |

51 |

“Quando l’ho detto ai miei genitori sono rimasti molto contenti ed erano fieri di me” |

|

Categoria 4 – Messaggio di cambiamento |

32 |

“Non ho preso un bel voto ma ho capito che dovevo cambiare atteggiamento nei confronti dello studio. È stato positivo perché da lì ho cominciato a prendere sul serio anche quella materia” |

|

Categoria 5 – Modalità di comunicazione |

20 |

“Non ho preso un voto altissimo ma la prof. mi ha fatto capre che anche io ho delle potenzialità e devo solo capre come valorizzarle” “Ho capito che i prof non cercano di metterti in difficoltà ma che molte volte ti danno una valutazione negativa per comunicarti che devi cambiare” |

Tabella 3. Episodi positivi (stralcio). * Il totale è superiore a 242 perché alcune risposte sono state inserite in più di una categoria.

5. Discussione

5.1. Alcune piste di lavoro locali

Come osservato, la ricerca è originata da un interrogativo di natura esplorativa; interessava infatti indagare opinioni ed esperienze valutative vissute dagli studenti/studentesse del triennio frequentanti l’istituto Paolo VI.

A valle dei dati raccolti, di quale valutazione fanno esperienza i ragazzi/e coinvolti nella rilevazione? In che modo i dati possono assumere un valore orientativo per l’azione dei docenti?

Sul piano esperienziale, emerge sicuramente un ritratto fatto più di luci che di ombre. Alla richiesta di sintetizzare l’esperienza vissuta gli studenti/studentesse scelgono in maniera convinta immagini che richiamano la natura formativa della valutazione saldando la dimensione di esito con quella di processo. Si tratta di una visione piuttosto matura ma non edulcorata poiché trovano spazio anche riferimenti a fallimenti e insuccessi e a vissuti emotivi negativi contraddistinti da ansia e paura. È plausibile che l’impostazione educativa e il lavoro svolto negli anni all’interno dell’istituto abbiano aiutato ragazzi/e a maturare la convinzione che le criticità siano ineliminabili e fisiologiche ma al tempo stesso che possano essere affrontate e superate.

Rispetto all’impiego dei dati ai fini migliorativi da parte dei docenti è possibile sviluppare alcune considerazioni. Spesso, nelle parole dei rispondenti compare il “credevo di aver fatto male” a fronte invece di un esito poi positivo oppure anche il contrario “ero convinta di aver svolto un ottimo compito e invece sono andato male”: di là dall’atteggiamento di fondo che può spingere i ragazzi/e a sopravalutarsi o a sottovalutarsi tale disallineamento può forse indicare una scarsa capacità di autovalutarsi? Eppure, proprio la competenza (auto)valutativa è unanimemente considerata come strategica e dovrebbe perciò costituire un obiettivo formativo del curriculum (Montalbetti, 2020; Tino & Grion, 2019). Dal confronto condiviso e allargato sugli episodi potrebbe forse emergere una pista di lavoro su cui investire?

Un secondo tema ricorrente nelle narrazioni è il riferimento a “non aver fatto abbastanza” e alla necessità di “applicarsi di più”. Alcuni studenti sembrano più consapevoli di altri rispetto alle aree su cui lavorare per migliorare la propria performance e il loro star bene e a scuola. Tali considerazioni potrebbero fornire spunti utili per avviare attività volte a rafforzare il senso di responsabilità dei ragazzi aiutandoli a spostare il locus of control all’interno anziché all’esterno.

Una terza pista di lavoro potrebbe originare dall’importanza attribuita non solo agli esiti ma anche alle modalità con le quali la valutazione è preparata e comunicata. La letteratura da tempo ha confermato l’effetto del pre-assessment e il valore strategico del feedback (Dann, 2018) per saldare la dimensione misurativa con quella formativa e di orientamento al miglioramento; in tal senso potrebbe aprirsi uno spazio di lavoro per gli insegnanti chiamati a coniugare metodo ed etica (Hadji, 2021) avendo cura di tutto il processo valutativo e tenendo al centro lo studente anche di fronte ad esiti negativi.

Da ultimo va rilevato il grande spazio accordato alle attese e alle reazioni dei genitori. Alcune volte sono proprio i genitori con i loro comportamenti a rendere positivo o negativo un episodio. Si potrebbe quindi aprire uno spazio di lavoro sulla valutazione che includa anche la partecipazione attiva delle famiglie nell’interesse prioritario dei ragazzi/e.

5.2. Spunti per la trasferibilità

Nel complesso, l’esperienza di cui gli studenti danno conto nell’indagine è senz’altro costellata di luci, benché non manchino alcune ombre. Come già chiarito, l’interesse di dare conto di un’esperienza locale non risiede tanto nei risultati, certamente utili per le piste di lavoro messe in evidenza percorribili nel contesto locale, quanto negli spunti che possono essere ricavati nella logica di una trasferibilità di metodo.

Una prima considerazione attiene alla scelta di dar voce agli studenti su un tema così rilevante e al tempo stesso spinoso. A nostro giudizio, i benefici possono essere rintracciati almeno su due piani: informativo ed educativo.

Sul piano informativo, è evidente che la base dati raccolta può aiutare a meglio comprendere come gli studenti vivono le situazioni valutative mettendo i docenti nelle condizioni, laddove reputato opportuno, di intervenire per correggere eventuali criticità o potenziare e valorizzare aspetti positivi. Discutere con loro di alcuni episodi segnalati in modo ricorrente come critici, nel rispetto dell’anonimato, può contribuire a far cogliere il punto di vista dell’altro rinforzando la relazione. L’apertura di un dialogo, triangolando le voci dei principali attori, può senz’altro essere costruttiva a patto che il confronto sia davvero plurale e gestito in modo sapiente.

Sul piano educativo, dare voce agli studenti e ascoltarli significa dimostrare con i fatti che li si ritiene interlocutori significativi; si tratta in altri termini, di un messaggio di fiducia che certamente può contribuire a rinsaldare la relazione fra docenti e studenti. Aprire il dialogo su un tema così spinoso come la valutazione assume un’ulteriore connotazione poiché veicola il messaggio che soltanto comunicando e confrontandosi – anche quando le prospettive possono essere divergenti - è possibile superare eventuali difficoltà e innalzare la qualità. Mettersi in una posizione di ascolto nulla toglie all’autorevolezza degli adulti che hanno il compito di creare le condizioni per un confronto autentico e di governarlo. A ben vedere così facendo lo slogan della scuola come comunità smette di essere tale e diviene esperienza.

6. Conclusioni

In che modo possiamo provare a trasformare le pratiche valutative rendendole coerenti con quei principi che da tempo la letteratura ha dimostrato essere efficaci? Chi può farlo? Per la prima domanda non c’è ovviamente un’unica ricetta, mentre per la seconda la risposta potrebbe essere fin troppo banale: “tutti”.

Sebbene l’impegno di tutti è essenziale crediamo che, per uscire dalla vaghezza, sia necessario che ciascuno si prenda la sua responsabilità. Per parte nostra, come ricercatori impegnati in campo educativo, crediamo che porre la ricerca a servizio dei contesti locali, come nel caso in esame, possa essere un modo per offrire un contributo utile a livello micro ma anche potenzialmente fonte di ispirazione nell’ottica della trasferibilità.

Riferimenti bibliografici

Boud, D., & Soler, R. (2016). Sustainable assessment revisited. Assessment and Evaluation in Higher Education, 41(3), 400–413. https://doi.org/10.1080/02602938.2015.1018133

Corsini, C. (2023). La valutazione che educa: Liberare insegnamento e apprendimento dalla tirannia del voto. Milano: FrancoAngeli.

Dann, R. (2018). Developing feedback for pupils learning. Teaching, learning and assessment in schools. London: Routledge.

Earl, L. M. (2013). Assessment as learning: Using classroom assessment to maximize student success (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Galliani, L., & Notti, A. M. (2014). Valutazione educativa. Lecce: Pensa Multimedia.

Gelati, C., & Camodeca, M. (Eds.). (2024). Il benessere a scuola. Una prospettiva psicologica. Roma: Carocci.

Grion, V., & Cook-Sather, A. (Eds.). (2013). Student voice. Prospettive internazionali e pratiche emergenti in Italia. Milano: Guerini.

Grion, V., Serbati, A., & Cecchinato, G. (2022). Dal voto alla valutazione per l’apprendimento. Strumenti e tecnologie per la scuola secondaria. Roma: Carocci.

Hadji, C. (2021). Le défi d’une évaluation à visage humain: Dépasser les limites de la société de performance. Paris: ESF.

INDIRE. (2018). Avanguardie Educative: Le Scuole Capofila [Institutional website]. INDIRE – Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa. https://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/scuole-capofila

Mazzolini, S. (2024, July 9). Adolescenti in una società incerta [Web Magazine]. Laboratorio Adolescenza. https://laboratorioadolescenzamagazine.org/3018/

Montalbetti, K. (2018). Valutare la didattica nella scuola secondaria. Potenzialità, rischi e valore formativo per gli studenti. Italian Journal of Educational Research, (21), 343–354.

Montalbetti, K. (2020). Apprendere la competenza valutativa a scuola: Un asset strategico per la vita. Giornale Italiano della Ricerca Educativa, 24, 54–66.

Montalbetti, K. (2022). Di quale valutazione fanno esperienza gli studenti universitari? Primi esiti da una ricerca esplorativa. Formazione & Insegnamento, XX(2), 173–185.

Montalbetti, K. (2023). La qualità dell’esperienza educativa tra ricerca e formazione. Il punto di vista degli studenti. Orientamenti Pedagogici, (4), 59–71.

Nicol, D., & Macfarlane‐Dick, D. (2006). Formative assessment and self‐regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, 31(2), 199–218. https://doi.org/10.1080/03075070600572090

Pagani, V. (2020). Dare voce ai dati. L’analisi dei dati testuali nella ricerca educativa. Bergamo: Junior.

Rudduck, J., & Flutter, J. (2004). How to improve your school: Giving pupils a voice. London: Continuum Press.

Sambell, K., & McDowell, L. (1998). The construction of the hidden curriculum: Messages and meanings in the assessment of student learning. Assessment & Evaluation in Higher Education, 23(4), 391–402. https://doi.org/10.1080/0260293980230406

Sambell, K., McDowell, L., & Montgomery, C. (2017). Assessment for learning in higher education. Nuove prospettive e pratiche di valutazione all’università (V. Grion & A. Serbati, Trans.). Lecce-Rovato: Pensa Multimedia. (Original work published 2013).

Tino, C., & Grion, V. (2019). Valutare le competenze trasversali in alternanza scuola-lavoro. Modelli e strumenti. Roma: Anicia.